Estás leyendo:

Estás leyendo:

21.02.25

10 minuts de lecturaEl diagnóstico de una enfermedad minoritaria puede tardar de media 5 años, una espera que, en muchos casos, no conduce a una solución inmediata: el 95 % de estas patologías aún no tiene cura. En busca de respuestas para los más de 3 millones de personas que las sufren en España, hablamos con el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, uno de los centros de referencia europeos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras, y con dos investigadores respaldados por las convocatorias CaixaResearch de Investigación en Salud y CaixaImpulse de Innovación en Salud que trabajan para arrojar luz sobre un campo en el que todavía falta mucho por saber.

Las enfermedades raras son patologías poco frecuentes que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. En la actualidad hay más de 7.000 identificadas —se describen nuevas cada año— y se calcula que, en el mundo, unos 300 millones de personas conviven con una enfermedad rara. La gran mayoría, hasta el 95 %, no tienen todavía tratamiento farmacológico específico ni cura.

Según la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), los pacientes pueden tardar hasta 5 años en tener un diagnóstico certero de lo que les ocurre. En el 20 % de los casos pueden pasar más de 10 años. Y cuando llega ese momento, el impacto es brutal, tanto para la persona que está enferma como para su familia.

Según explica el doctor Manel del Castillo, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, «son pocos los hospitales preparados para atender a los pacientes afectados por una enfermedad rara. Cuando llega el diagnóstico, la mayoría de las familias deben trasladarse de ciudad para seguir el tratamiento, alejándose así de su red familiar, lo que complica aún más la gestión de toda la situación que están viviendo».

El 80 % de los pacientes debutan en edad pediátrica. Además, la mayoría de las enfermedades raras son crónicas y degenerativas, y provocan un alto grado de dependencia. «Hablamos de patologías muy graves; de hecho, en la actualidad, 1 de cada 3 niños afectados por estas enfermedades no llega a los 5 años de edad», asegura Del Castillo, cuyo hospital es el mayor referente español en la atención de estas patologías en niños y niñas.

En las enfermedades minoritarias, el desarrollo de proyectos de investigación va más allá de conseguir el resultado científico. Los avances influyen enormemente en la calidad y la esperanza de vida de los pacientes, además de aportar información y apoyo a las familias una vez que reciben el diagnóstico. En este reportaje conoceremos dos proyectos que buscan dar luz a dos de estas enfermedades.

Las ataxias son un grupo muy amplio y heterogéneo de enfermedades neurodegenerativas poco frecuentes que afectan de manera preferente el cerebelo, la médula espinal y los nervios que controlan las contracciones musculares, y por tanto, el movimiento de las extremidades. Una de las más frecuentes es la ataxia de Friedreich, causada por una alteración genética que provoca neurodegeneración severa progresiva, afectación cardíaca y problemas de movimiento.

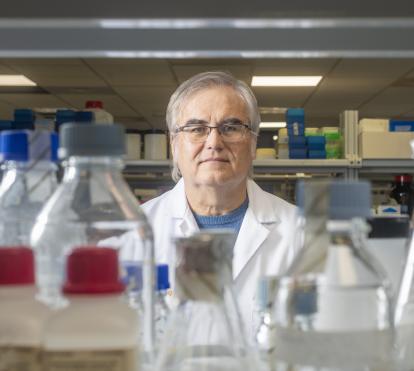

Tal y como explica Antoni Matilla, investigador del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y cofundador de la empresa Biointaxis S. L., cuyo proyecto ha recibido dos ayudas de CaixaImpulse de Innovación en Salud, «la enfermedad debuta de forma variable en la infancia o en la adolescencia dependiendo del paciente. La persona afectada empieza a notar falta de sensibilidad en las piernas, tiene dificultades para caminar, tropieza, se cae y es entonces cuando acude al neurólogo. Ante esta descoordinación motora, el neurólogo puede solicitar un diagnóstico genético para confirmar las sospechas de ataxia», detalla.

La ataxia de Friedreich está causada por una mutación del gen FXN, que se encuentra en el cromosoma 9. Esta mutación conduce a una deficiencia en la producción de una proteína llamada frataxina, que es esencial para la función normal de las células. Esta deficiencia, a su vez, provoca una acumulación alta y tóxica de hierro dentro de las células que ocasiona daño celular y disfunción mitocondrial.

Desde hace más de 10 años, el equipo del doctor Matilla trabaja para diseñar secuencias de ADN virales que sustituyan las dañadas. «Hemos diseñado una estrategia para reemplazar los niveles de la proteína frataxina utilizando un virus ADN asociado recombinante al que le hemos sacado todas las secuencias que podrían ser tóxicas o anómalas para poder así distribuir la proteína que nos interesa», explica.

La validación de la seguridad de este fármaco está en manos de Biointaxis, una spin-off del IGTP establecida en 2018 que ha liderado la fase preclínica —previa al estudio en humanos—, que concluyó el año pasado. Los expertos están muy satisfechos con los resultados obtenidos y prevén que podrán comenzar los ensayos clínicos en humanos en 2026. «El compuesto BTX-101, basado en virus adenoasociados (AAV), ha obtenido unos resultados excelentes en dos modelos de ratón, con recuperación en casi el 90 % de los casos, tanto en la fase aguda como en la fase crónica de la enfermedad», destaca Matilla. Más recientemente, los científicos de Biointaxis han demostrado su viabilidad y seguridad en primates no humanos.

Por lo tanto, añade este experto, «con los resultados que tenemos hasta ahora, hablamos de una terapia totalmente curativa. Por un lado, podremos prevenir que los pacientes desarrollen la enfermedad, y por otro, en aquellos que ya la tienen, mejoraríamos muchísimo el manejo de los síntomas y, por consiguiente, la calidad de vida».

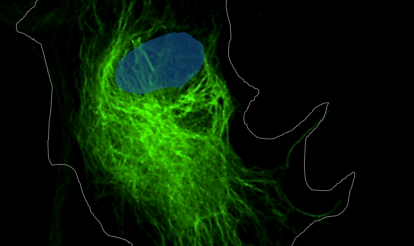

La enfermedad de Alexander es una enfermedad rara que se incluye dentro de las leucodistrofias, que se caracterizan por la destrucción de las vainas de mielina que protegen las fibras nerviosas y permiten que los impulsos nerviosos se transmitan de manera rápida y normal. Este trastorno se debe a mutaciones en la proteína ácida fibrilar glial (GFAP), que se encuentra en los astrocitos, un tipo de células que son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central.

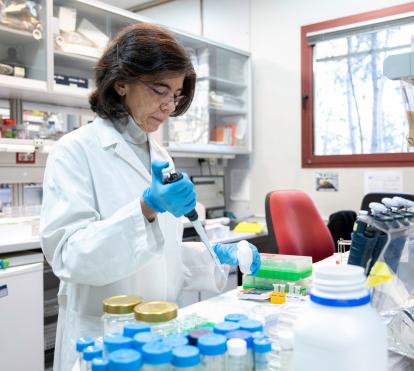

Los síntomas varían según el tipo de mutación y la edad del paciente. Sin embargo, existen algunos signos y síntomas que pueden ayudar a reconocer la afección, como retrasos en el desarrollo en bebés y niños, convulsiones, espasticidad, ataxia (pérdida de coordinación y equilibrio), dificultades en el habla y el lenguaje, e incluso macrocefalia o hidrocefalia. Tal como explica la investigadora Dolores Pérez-Sala, «la edad de aparición de los síntomas en la enfermedad de Alexander es muy variable, desde unos pocos meses de vida hasta edades bastante avanzadas. Por lo general, el pronóstico es peor cuanto antes se manifiesta la enfermedad».

Las técnicas diagnósticas han mejorado en los últimos años, por lo que cada vez se podrán detectar más casos de esta enfermedad. «En adultos pueden aparecer síntomas leves o inespecíficos que se confunden con los de otras enfermedades neurodegenerativas. Gracias a los avances recientes, ahora se pueden diagnosticar como enfermedad de Alexander algunos trastornos cuya causa era antes desconocida», recalca.

El equipo del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, liderado por Pérez-Sala y apoyado por una ayuda de CaixaResearch de Investigación en Salud, está desarrollando un proyecto en colaboración con grupos de investigación nacionales e internacionales con el que pretende dilucidar cómo llegan las mutaciones de GFAP a causar importantes daños tanto en los astrocitos como en las neuronas.

Tal y como apunta la investigadora, «hemos obtenido resultados que indican que hay una perturbación de muchas de las funciones del astrocito y una menor resistencia al estrés. Con ello hemos validado la hipótesis inicial: la mutación de la GFAP da lugar a un daño celular, pero a su vez el daño celular deteriora aún más la proteína mutante». Ahora han comenzado a ensayar posibles estrategias protectoras para las alteraciones que han identificado, primero empleando modelos celulares y a continuación modelos de mayor complejidad.

Los primeros resultados proporcionan una explicación molecular de algunas de las características de la evolución de la enfermedad, como explica Pérez-Sala: «Se produce un empeoramiento de la evolución de la enfermedad cuando el paciente sufre un estrés intenso que afecta a su cerebro, por ejemplo, una fiebre muy alta, un traumatismo craneoencefálico, etc.».

Gracias a este estudio también se podrán comprender mejor los mecanismos implicados en otras enfermedades neurodegenerativas frecuentes. «La enfermedad de Alexander comparte diversas características con enfermedades como el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) e incluso con los problemas derivados de traumatismos o accidentes cerebrovasculares. Por eso esperamos que nuestros hallazgos también puedan ser útiles en la lucha contra esas enfermedades», prevé la experta.

Aunque el tratamiento actual de esta enfermedad es fundamentalmente sintomático en función de cada paciente, en la actualidad se está desarrollando un ensayo clínico con un fármaco experimental diseñado para inhibir la producción de GFAP que en fases preclínicas ha arrojado resultados muy prometedores. «El objetivo es reducir los niveles de la proteína anómala para evitar que deteriore tanto la función de la célula. Se espera conocer los resultados, al menos sobre la seguridad del fármaco, hacia finales de este año», desvela Pérez-Sala.

Los expertos coinciden en que investigar las enfermedades raras supone todo un reto. En opinión de Matilla, «el obstáculo principal que nos encontramos para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades minoritarias es la financiación. Afortunadamente, creo que cada vez hay más empresas farmacéuticas que están apostando por desarrollar fármacos y terapias contra las enfermedades raras. Pero la financiación para investigación aún no está al nivel de otras patologías mucho más comunes, como el VIH o el cáncer».

Como explica Del Castillo, «la investigación es fundamental para lograr diagnósticos más rápidos y para mejorar los tratamientos. Para ello necesitamos talento, espacios y recursos económicos, por lo que la colaboración con la Fundación ”la Caixa” es fundamental para seguir avanzando en este campo».

En los últimos 10 años, la Fundación ”la Caixa” ha apoyado más de 45 proyectos de investigación e innovación en enfermedades raras. Además, recientemente ha destinado 7,5 millones de euros a impulsar la investigación del Hospital Sant Joan de Déu en enfermedades minoritarias pediátricas. Esta alianza tiene un doble objetivo: mejorar el diagnóstico con técnicas de aprendizaje automático (machine learning) e inteligencia artificial para agrupar y analizar grandes conjuntos de datos, y facilitar así la investigación de nuevos tratamientos.

Además de la necesidad de mejorar los recursos, Pérez-Sala reconoce que la baja incidencia de estas enfermedades entre la población puede suponer una dificultad a la hora de disponer de un número suficiente de datos. «También es complicado desarrollar modelos experimentales adecuados, sobre todo en los casos en los que no se conoce la causa de la enfermedad o si se trata de enfermedades multifactoriales, lo que implica un reto adicional a la hora de encontrar posibles tratamientos».

Para Del Castillo, si queremos que el futuro de estas patologías sea mejor que el presente, «hemos de conseguir centros integrados, que den una atención más global a los pacientes; centros más traslacionales, que sean capaces de trabajar en la asistencia y la investigación de forma conjunta; y centros más cooperativos, que incorporen a la búsqueda de soluciones al conjunto de la sociedad, a otros centros de investigación y a las familias».