La exposición Tiempos inciertos. Alemania entre guerras, que se puede visitar hasta el 20 de julio en CaixaForum Barcelona, ofrece una visión transversal de la rica época de entreguerras centrada en la etapa que va de 1918 a 1933.

La muestra recrea el amplio universo de la República de Weimar, un capítulo fundamental de la historia europea y mundial que ha trascendido como referente de cambio.

Con este recorrido de tipo temático, los visitantes emprenderán un viaje en tres tiempos que les llevará a tres grandes ámbitos:

- El mundo de ayer

- Una nueva Alemania: la República de Weimar

- Un presente incierto

EL MUNDO DE AYER

El período de la Alemania de entreguerras y, específicamente, el de la República de Weimar (1919-1933) representa un capítulo fundamental de la historia europea y mundial, en el que se produce un cambio de época: se transita desde el mundo de antes de la Primera Guerra Mundial –«el mundo de ayer», el de las certezas y la estabilidad– hacia el mundo de las incertidumbres que surgiría después de la Segunda Guerra Mundial. Es en este período de entreguerras, convulso y creativo a la vez, cuando nace nuestro incierto presente.

La Alemania derrotada en la guerra se reconstruye en forma de república democrática con la voluntad de hacer realidad los principios ilustrados de igualdad y libertad. Se ponen en cuestión los modelos tradicionales, se exploran nuevas posibilidades y surgen puntos de vista que renuevan todos los ámbitos de la sociedad, desde la política y el arte hasta la ciencia y la filosofía. Su final, sin embargo, será abrupto y trágico, con la llegada del nazismo al poder, del totalitarismo y del Holocausto.

Acercarnos a este momento de la historia nos permite entender el presente, nos hace reflexionar sobre las certidumbres y las incertidumbres que habitamos, y nos ayuda a ser conscientes de las ilusiones y los miedos que eso comporta y, sobre todo, de las oportunidades y la creatividad que nos ofrece el nuevo período de cambios profundos que vivimos.

UNA NUEVA ALEMANIA: LA REPÚBLICA DE WEIMAR

La República de Weimar representa un nuevo comienzo para la Alemania derrotada y también la voluntad de construir una sociedad basada en los ideales humanistas de democracia, libertad e igualdad. Debe su nombre a que la Constitución se redacta en Weimar, la ciudad de Goethe y Schiller, epicentro de la ilustración alemana del siglo XVIII.

La breve historia de la República es muy compleja y convulsa, ya que en ella se reflejan y confrontan continuamente dos Alemanias: la de la arrogancia militar, la sumisión a la autoridad y la nostalgia del Imperio, y la Alemania ilustrada, cosmopolita y que apuesta por la transformación.

Cuerpos en cuestión

Las nefastas consecuencias de la guerra modifican de forma muy visible la fisonomía demográfica. El 19 % de la población masculina desaparece como consecuencia de la guerra y muchos de los supervivientes sufren secuelas y terribles lesiones físicas y psicológicas de carácter crónico.

En los años posteriores a la guerra es habitual encontrar por la calle a heridos que ocultan sus rostros desfigurados, que disimulan la ceguera con gafas oscuras o que van en silla de ruedas. Estos cuerpos rotos y mutilados, que recuerdan el horror, conviven con otros que buscan representar nuevos ideales de belleza y fortaleza y que se convierten en un símbolo de la nueva sociedad moderna.

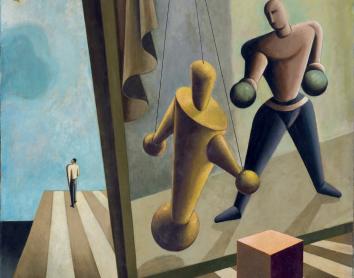

El arte se hace eco de esta situación y plantea nuevas visiones y representaciones del cuerpo. La escultura es, quizá, la disciplina que más nos conecta con las diversas realidades del cuerpo: cuerpos vulnerables y abatidos, cuerpos atléticos que nos transmiten esfuerzo físico y capacidad de superación, y también cuerpos abstractos y mecánicos que miran al futuro y exploran nuevas formas.

El individuo y la masa

En la República de Weimar la política se convierte por primera vez en un fenómeno de masas. Todas las facciones políticas utilizan la movilización como arma, aun a riesgo de anular la capacidad de decisión del individuo; un individuo reivindicativo, que tiene garantizados más derechos sociales que nunca pero que, sin embargo, ve amenazada o incluso anulada su autonomía como sujeto político.

La movilización de las masas no solo tensiona la libertad de los individuos sino al propio Gobierno democrático, como en el caso de la Revolución de Noviembre y de la contrarrevolución del movimiento nazi.

Esta tensión se expresa especialmente en el nuevo arte de consumo de masas: la fotografía y el cine. El arte de vanguardia también se politiza y se convierte en un arma más en el conflicto que abarca a toda la sociedad. En este contexto, es imposible vivir al margen de la política.

La politización del arte

En este contexto político convulso, muchos artistas se posicionan abiertamente y entienden el ejercicio del arte como una herramienta más para la lucha. La mayoría de artistas de vanguardia se movilizan en defensa de la izquierda revolucionaria o democrática con obras de crítica social y política, y con formas modernas de representación de las utopías sociales.

Cuando el Partido Nacionalsocialista asciende al poder, declara a todo arte de vanguardia como «arte no alemán» o «arte degenerado» (entartete Kunst). Muchas de estas piezas fueron confiscadas o ridiculizadas y numerosos artistas se vieron forzados al exilio o al silencio.

El cine y las masas

El libro De Caligari a Hitler (1947), del crítico de cine de la época Siegfried Kracauer, muestra cómo las películas alemanas de 1918 a 1933 reflejan la tendencia psicológica colectiva dominante de sucumbir voluntariamente a un tirano. El doctor Caligari es el primero de ellos, además de constituir una premonición del poder hipnótico de los líderes.

Metrópolis (1927), de Fritz Lang, revela la tendencia del individuo a disolverse en la masa, siguiendo a un falso líder para ganar la fuerza que el yo individual no tiene, mientras que el documental de propaganda nazi El triunfo de la voluntad (1935) de Leni Riefenstahl muestra la realización práctica del poder de Hitler sobre las masas.

«A la estetización de la política que propugna el fascismo, el comunismo responde con la politización del arte».

Años dorados y tiempos oscuros

El cambio social que pretende el Gobierno de la República no se puede alcanzar de forma inmediata, ya que la economía marca el pulso de la sociedad y las crisis económicas determinan su ritmo y sus fases.

Debido a los estragos de la guerra y al abandono del patrón oro como garantía del valor del dinero, la República de Weimar comienza con la crisis traumática de una hiperinflación sin precedentes desde 1919 hasta 1923. Las consecuencias repercuten en toda la sociedad en forma de violencia política, conflictos sociales, saqueos, suicidios... El contraste entre pobreza y opulencia convive con una vertiginosa vida nocturna.

En 1923 se produce el colapso, pero la voluntad de estabilidad y de justicia social del Gobierno de la República consigue reformar el sistema económico, y Alemania recupera el equilibrio social y político. Comienzan los denominados «dorados años veinte», de 1924 a 1929, una época de tolerancia, experimentación y creatividad, sobre todo en las grandes ciudades.

Sin embargo, la prosperidad y los avances sociales se ven totalmente truncados por una crisis de alcance mundial. Con el crac de la Bolsa de Nueva York de 1929, la República entra en una última gran crisis que ya no consigue superar.

Nuevos roles de género

La nueva mujer trabajadora, liberada sexualmente y con derechos laborales y de sufragio es un hito histórico de Weimar. La emancipación de la mujer se inicia con la guerra, cuando comienza a trabajar en la industria llevada por la necesidad del país y adquiere independencia económica. La sensación de empoderamiento, el descenso de la población masculina y la vida concentrada en las grandes ciudades generan un contexto de oportunidades para nuevas expresiones de género, nuevas concepciones del modelo familiar y experimentaciones con el amor y la sexualidad. La neue Frau (nueva mujer) se convierte en símbolo de mujer independiente, moderna, fuerte y andrógina, y tiene múltiples representaciones en las artes visuales de la época.

El nuevo contexto social también da visibilidad a otras expresiones de género y grupos que desafían las normas tradicionales. Los clubs nocturnos y cabarés de Berlín se convierten en espacios de encuentro y expresión de personas transgénero, homosexuales y alejadas de la heteronormatividad. Sin embargo, esta considerable libertad de expresión no se refleja en igualdad social, aunque empiezan a surgir voces que abogan por los derechos de las minorías sexuales, como la de Magnus Hirschfeld con su Institut für Sexualwissenschaft (Instituto de Sexología).

Arte y técnica

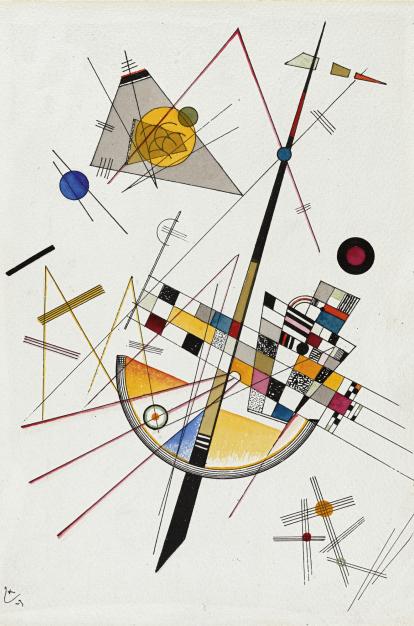

En la Alemania de entreguerras conviven nuevos estilos pictóricos con diferentes objetivos: el expresionismo y el radicalismo dadá rechazan el realismo como respuesta a un mundo en ruinas por la guerra y la inflación; el constructivismo, de influencia rusa, ofrece alternativas con propuestas utópicas y un lenguaje formal abstracto, y la nueva objetividad es un regreso al realismo y a la sobriedad que se corresponde con el tiempo de estabilidad económica.

Inspirada por el arte de vanguardia, la escuela Bauhaus de arte y diseño pone en cuestión el concepto tradicional de la obra de arte autónoma para fusionarla con la técnica y crear un tipo de objeto nuevo que tiene una utilidad práctica.

La escuela de la Bauhaus

La Bauhaus representa, como ninguna otra institución de la época, el espíritu de la República de Weimar. Fundada por Walter Gropius en la ciudad de Weimar el 1 de abril de 1919, con el nombre de Staatliches Bauhaus, fue el fruto de la unión de la Escuela de Artes y Oficios y de la Academia de Bellas Artes del Gran Ducado de Sajonia. Su objetivo era conciliar el arte y la artesanía en un único proyecto arquitectónico u obra de arte total, para dar forma a la «unidad orgánica» del arte y de la técnica, entendida esta última primero como artesanía, para evolucionar después hacia la producción industrial.

El acceso a la escuela era muy plural y cualquier joven con talento podía estudiar en ella, independientemente de su formación académica, género o nacionalidad. Sin embargo, la igualdad de género fue más una declaración de intenciones que una realidad, pues todas las mujeres debían formarse en el taller textil.

El ballet triádico y el taller escénico

Gropius creó un taller escénico al ver las similitudes estructurales entre la arquitectura y el teatro. El escenógrafo y dramaturgo expresionista Lothar Schreyer fue el primer director del taller, hasta que, en 1923, fue sustituido por Oskar Schlemmer, creador del Ballet triádico (Das Triadische Ballett), Se trataba de una danza artística de vanguardia, concebida bajo el principio del número tres –tres participantes, tres actos, doce bailes y dieciocho vestidos– y como una forma de arte total que une el cuerpo y el espacio a través del movimiento, la música y el vestuario geométrico. El ballet se estrenó en Stuttgart en 1922 y se representó en 1923 en la exposición «Arte y técnica: una nueva unidad» de Weimar y también en la Bauhaus de Dessau, donde Schlemmer fue introduciendo constantes cambios.

El paisaje sonoro

La Alemania de entreguerras es un gran laboratorio de actividad e innovación musical sin precedentes que gira en torno a dos focos experimentales. Por un lado, el dodecafonismo de Schönberg cuestiona el sistema de jerarquías tonales que caracterizaba la música clásica europea y lo sustituye por una serie de doce notas sin jerarquía entre sí.

Por otro, durante los años de la República de Weimar se replantea la función social y la importancia moral y política del teatro musical, que a menudo fusiona estilos musicales como el popular, el jazz o la música clásica. El dramaturgo Bertolt Brecht y el músico Kurt Weill son figuras clave de este movimiento de vanguardia políticamente comprometido, que convive con el idealismo romántico tardío que los nazis toman como insignia y se opone a él. Las óperas de Wagner son un claro ejemplo de esta apropiación a posteriori y fuera de contexto, para fines políticos.

La incertidumbre como principio

Durante los años de entreguerras se zarandean los fundamentos de la ciencia determinista que confía en la capacidad de alcanzar verdades absolutas y desvelar el comportamiento de la naturaleza y del mundo con precisión por medio de la física y de las matemáticas.

Esta ciencia de las certezas se ve cuestionada por la física cuántica, que atribuye una naturaleza probabilística a la realidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que niega la posibilidad de conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, abre la puerta a una interpretación de la realidad basada en la incertidumbre como un componente más de aquella.

Las consecuencias de este cambio son muy profundas y afectan no solo al mundo de la ciencia, sino también a otros ámbitos del conocimiento.

La crisis de la razón

Del 17 de marzo al 6 de abril de 1929, se celebra en la ciudad suiza de Davos un curso universitario dedicado al tema «¿Qué es el ser humano?». El encuentro, conocido como el Debate de Davos, reúne a dos grandes filósofos del siglo xx, Ernst Cassirer y Martin Heidegger, que defienden perspectivas contrapuestas.

Tras la guerra y el hundimiento del mundo moderno, la pregunta sobre el ser humano reclama una respuesta urgente. El Debate de Davos propone dos definiciones opuestas que son un nítido reflejo de las amplias y profundas tensiones que desgarran la Alemania de entreguerras entre la razón y la irracionalidad, la esperanza y la angustia, la certeza y la incertidumbre. La confrontación entre estas posiciones filosóficas escenifica un cambio profundo en el pensamiento del siglo xx, lo que convierte este debate en un episodio clave en la historia de las ideas.

El fin del sueño democrático

El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de la República de Weimar y, dos meses después, el Partido Nacionalsocialista, las SA, las Juventudes Hitlerianas y los estudiantes afines organizan la «Acción contra el espíritu antialemán». Como parte de ella, el 10 de mayo de 1933, estudiantes y profesores de varias universidades, reunidos en Berlín, lanzan a la hoguera las obras de todos los autores que condenan como no alemanes.

Esta escenificación del control del arte y de la cultura para alinearlos con la ideología nazi forma parte de un esfuerzo más amplio de ocupación violenta del poder —denominado Gleichschaltung, es decir, coordinación—, que da inicio a una época de censura, terror y persecución sistemática de judíos, marxistas, pacifistas y otros opositores políticos.

Aunque la autoproclamación de Hitler como führer no tendrá lugar hasta el 2 de agosto de 1934, el «acto de fe» de la quema de libros simboliza el final del período de la República de Weimar y el comienzo de la barbarie del totalitarismo que llevará a Alemania, a Europa y al mundo a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto.

EL MUNDO DE HOY. UN PRESENTE INCIERTO

Revisar el pasado es útil para observar el presente con mayor profundidad. En este sentido, volver a la República de Weimar es una manera de entender nuestro hoy.

Un siglo después, aún resuenan algunas de las tensiones y transformaciones vividas entonces. El nuestro es un período de transición hacia un mundo nuevo que también cuestiona conceptos e instituciones como la familia, la economía, el arte o el futuro. Hemos sido testigos y partícipes de avances sociales y tecnológicos, así como de la consecución de nuevas libertades políticas y creativas, pero el nuevo paradigma también hace aflorar incertidumbre, malestar y miedo.

A pesar de todo, nuestro presente pone de manifiesto que tenemos un reto: aprender a lidiar con la incertidumbre, ya que, si bien genera oportunidades, también es fuente de desazón y angustia. Para conseguirlo, la reflexión, la escucha, el debate y la participación son fundamentales.