En una nueva colaboración de la Fundación "la Caixa" con el British Museum, la exposición Momias de Egipto: Redescubriendo seis vidas ilustra la historia oculta detrás de seis momias egipcias y ofrece una visión de cómo vivía y moría la gente a lo largo del valle del Nilo entre el 800 a. C. y el 100 d. C.

La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y los comisarios Daniel Antoine y Marie Vandenbeusch, han presentado este martes en CaixaForum Zaragoza la exposición Momias de Egipto: Redescubriendo seis vidas. Fruto de una nueva colaboración entre la Fundación ”la Caixa” y el British Museum de Londres, la exposición explica la idea de la momificación y el concepto de la muerte y del más allá en el antiguo Egipto. El centro de esta muestra son seis momias, que se exhiben junto con algunos de sus sarcófagos y más de 260 objetos encontrados en tumbas y yacimientos, todos pertenecientes a la colección del museo londinense.

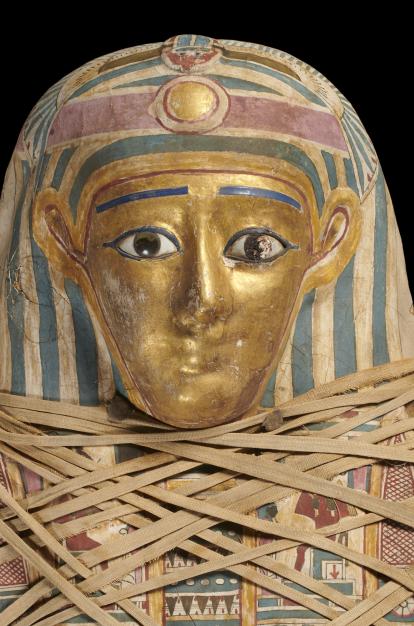

La exposición se centra en esas seis personas que fueron momificadas y recrea cómo fueron sus vidas a partir de la investigación realizada en el British Museum sobre sus restos momificados y los conjuntos funerarios, usando los métodos científicos más punteros. Cada momia tiene una historia que contar. Los seis protagonistas de la exposición son un funcionario encargado de unos dominios, dos sacerdotes, una mujer casada, un niño y un joven grecorromano que vivieron en diferentes épocas del antiguo Egipto entre los años 800 a. C. y 100 d. C. Cada uno de ellos protagoniza un ámbito de la exposición, en la que, aparte de los grandes temas de la muerte y el más allá, se abordan cuestiones como las prácticas curativas, los intercambios culturales, la religión, la familia, la música, los cosméticos, la peluquería y los adornos corporales, así como el papel de la mujer y los niños en esta rica civilización que floreció a lo largo del valle del Nilo. Junto con las momias se pueden ver objetos como máscaras, sarcófagos, vasos, esculturas, joyas y enseres de uso cosmético que nos ayudan a comprender mejor la vida cotidiana y las creencias de los antiguos egipcios.

Los últimos avances en tomografía computarizada e imagen tridimensional han permitido desenvolver virtualmente los restos momificados sin dañar las momias. Gracias a ello, se han descubierto aspectos detallados de la vida de estas personas hasta ahora desconocidos. Estas recientes investigaciones permiten conocer mejor las creencias, las enfermedades, los cuidados corporales y la alimentación de los individuos que fueron momificados y obtener una visión única de la vida y la muerte de una de las civilizaciones más fascinantes de la Antigüedad. La exposición presenta también imágenes en 3D y digitales de las capas ocultas de los envoltorios.

El recorrido se estructura en ocho ámbitos: uno introductorio, uno de conclusión y seis centrales, que se corresponden con cada una de las momias y que también ofrecen contenidos temáticos sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Las momias se presentan junto a la interpretación digital y a objetos que permiten revelar nuevos descubrimientos en el contexto del tema de cada sección.

En el antiguo Egipto se creía que era necesaria la presentación del cuerpo para que la persona difunta siguiera viviendo en el más allá. Mediante la momificación, cada individuo seguiría el camino de Osiris, dios de la otra vida y el primero en ser momificado. Se cree que las primeras momias de Egipto fueron de personas que vivieron alrededor del año 4000 a. C. Sus cuerpos fueron enterrados en la arena seca y caliente, y parece que se secaron y momificaron de forma natural. Algunos egiptólogos piensan que, durante este primer periodo, algunas de estas momias fueron desenterradas de manera fortuita y que el descubrimiento reforzó la convicción de los egipcios sobre la necesidad de preservar el cuerpo después de la muerte.

Momias de Egipto: Redescubriendo seis vidas es la séptima colaboración de la Fundación ”la Caixa” con el British Museum gracias a la alianza estratégica establecida entre estas dos instituciones, que ha permitido presentar al público de nuestro país exposiciones dedicadas, entre otros temas, al arte y la cultura medievales, a la idea de competición en la antigua Grecia, a la figura del faraón, al lujo en la Antigüedad y al arte del grabado en los Estados Unidos desde los años sesenta.

La exposición finalizará en CaixaForum Zaragoza su itinerancia por España, tras su paso por los centros CaixaForum en Madrid, Barcelona, Sevilla y València. La muestra contará con el ciclo de conferencias A la luz de la ciencia, además de visitas comentadas, talleres, actividades y un menú temático inspirado en la muestra.

Las momias: quién es quien

Ameniryirt, un funcionario de Tebas

Dinastía XXVI, c. 600 a. C.

Probablemente, Tebas, Egipto

Se sabe relativamente poco de la historia de Ameniryirt antes de su llegada al British Museum en 1839. Las inscripciones de sus tres sarcófagos revelan que era funcionario y que trabajaba en los dominios de la divina adoratriz de Amón, Amenirdis. Esta era hija del rey Kashta (c. 760-747 a. C.), originario de Kush (el actual Sudán). Como divina adoratriz, era la titular de un cargo muy influyente cuya función era garantizar la autoridad real en Tebas (la actual Lúxor), centro religioso, por aquel entonces, de primera magnitud.

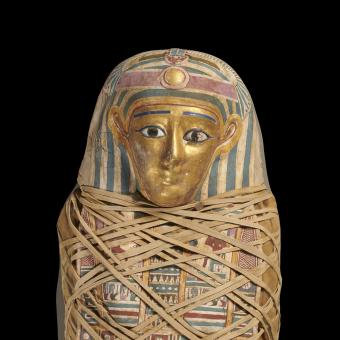

Como «servidor de los ingresos», Ameniryirt supervisaba unos dominios de enorme riqueza —más de un siglo después de la muerte de Amenirdis—, lo que le situaba en una posición de poder. Sin duda pertenecía a la élite local y su riqueza le permitía ser momificado. Lo confirma la esmerada conservación de su cuerpo, magnífico ejemplo de la momificación en el antiguo Egipto. La momia está envuelta en lino de hasta 12 cm de grosor y su mortaja exterior estaba teñida de rosa oscuro o rojo.

La tomografía computarizada ha revelado que Ameniryirt medía unos 164 cm, y por el desgaste de una de las articulaciones de la pelvis parece ser que tenía entre 35 y 49 años cuando murió. También se ha descubierto que Ameniryirt padecía un cáncer de los tejidos blandos extendido a los huesos. Es un ejemplo arqueológico muy poco frecuente que revela la antigüedad de la enfermedad del cáncer. Además, el sacerdote también sufría aterosclerosis. Cualquiera de las dos enfermedades podría haber causado su muerte.

Nesperennub, un sacerdote de Tebas

Dinastía XXII, c. 800 a. C.

Probablemente, Tebas, Egipto

Las inscripciones del sarcófago de Nesperennub lo identifican como un sacerdote del templo de Karnak, el complejo religioso más importante de Tebas (la actual Lúxor). Perteneciente a una familia de alto rango, participó seguramente en los rituales que se celebraban cada día ante la estatua de algún dios, muy probablemente, la de Khonsu. Entre sus obligaciones debían de contarse la de abrir las puertas del santuario de la estatua y la de servir libaciones (ofrendas líquidas).

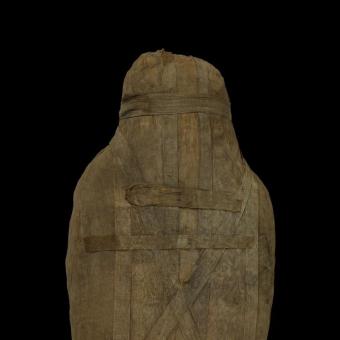

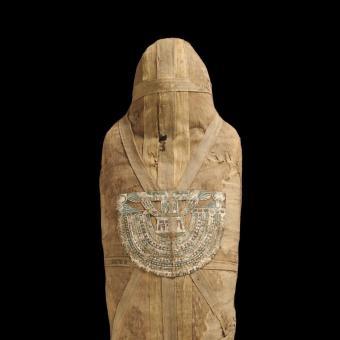

La momia de Nesperennub es un ejemplo de cómo la conservación del cuerpo era solo uno de los elementos de la respuesta que daban los antiguos egipcios a la muerte. Las tomografías computarizadas indican que debajo de los envoltorios se distribuyeron muchos amuletos y otros objetos rituales, a los que se atribuían poderes mágicos que protegerían al difunto y lo ayudarían a alcanzar la inmortalidad. La nitidez de los escaneos permite identificar la mayoría de los amuletos por su forma. Los datos de las tomografías también nos indican con qué materiales se confeccionaron.

Esta sección de la muestra se centra en la importancia de los amuletos y las imágenes de los dioses que se colocaban sobre el cuerpo o en su interior. Se consideraban objetos mágicos que protegían a su dueño y le ayudaban a renacer.

Los antiguos egipcios veneraron a miles de dioses, algunos de los cuales estaban implicados en la vida cotidiana de los egipcios, y otros, vinculados al más allá. El dios funerario más importante era Osiris, que después de renacer fue convertido en señor del inframundo. Como primera momia, Osiris era el modelo que debían imitar los difuntos en su aspiración de llegar también a renacer como él. En los objetos y ajuares funerarios aparecen con frecuencia dioses como Osiris, Isis y el hijo de ambos, Horus. La caja de cartonaje de Nesperennub está decorada con varias representaciones de estos dioses.

Penamunnebnesuttawy, un sacerdote del norte

Dinastía XXV, c. 700 a. C.

Probablemente, Tebas, Egipto

Las inscripciones de los sarcófagos de Penamunnebnesuttawy lo identifican como sacerdote. Sus títulos revelan que probablemente era originario del delta del Nilo. Sirvió a varios dioses, al igual que su padre, y su actividad se repartía entre varios templos. Es posible que uno de ellos fuera el de los dioses leones Bastet y Maahes, en la antigua localidad de Taremu, en la parte oriental del delta. Si bien lo más probable es que viviera en el norte de Egipto, Penamunnebnesuttawy parece que murió más al sur, puesto que tanto sus sarcófagos como su momificación sugieren que fue embalsamado en Tebas.

Gracias a las tomografías computarizadas, sabemos que el cuerpo de Penamunnebnesuttawy fue cuidadosamente momificado. A diferencia de los de las dos momias anteriores, el embalsamador no extrajo su cerebro. Si bien este órgano se sacaba con frecuencia, estos diferentes enfoques parecen indicar que había cierta flexibilidad en el tratamiento del cuerpo. Las técnicas podían variar a lo largo del tiempo y según la región, y los embalsamadores desarrollaban sus propios métodos.

En este ámbito de la exposición se dedica un apartado a las enfermedades más frecuentes en el antiguo Egipto, que en muchos casos son difíciles de detectar con las tomografías computarizadas. En cambio, se ha identificado en las momias muy mala salud dental, como en el caso de Nesperennub. En las arterias de las cuatro momias adultas, incluida la de Penamunnebnesuttawy, se ha encontrado aterosclerosis. El hecho de que tantos individuos momificados presenten esta enfermedad se puede deber a que los miembros de las élites —los únicos que se podían permitir ser momificados— tenían una dieta rica en grasas animales, aunque también podría estar causada por factores genéticos.

Los restos de comida encontrados en los yacimientos arqueológicos y las representaciones en tumbas y templos nos indican lo que comían los antiguos egipcios. Sugieren una dieta rica y variada, al menos para las clases altas. El pan y la cerveza de cebada, espesa y nutritiva, eran alimentos básicos. Los ricos también bebían vino. Las comidas incluían alubias, pescado, aves y una gran variedad de frutas y verduras, como dátiles, higos, frutos de la palmera dum, granadas, pepinos, ajos y cebollas tiernas. La carne era un lujo del que la mayoría de la gente solo disfrutaba en ocasiones especiales.

Takhenemet, una mujer casada de Tebas

Dinastía XXV, c. 700 a. C.

Tebas, Egipto

Takhenemet vivió hacia el año 700 a. C. y era una «señora de la casa», lo que la identifica como una mujer casada. Fue enterrada en tres sarcófagos encajados uno dentro de otro, cuyo estilo y calidad sugieren que fueron fabricados en Tebas (la actual Lúxor), donde es probable que hubiera vivido Takhenemet. En aquel periodo, Tebas era uno de los grandes centros religiosos del antiguo Egipto, pero no sabemos si participó en la vida religiosa local. Su padre, Padikhonsu, era portero de un templo dedicado a Amón, probablemente el templo de Karnak.

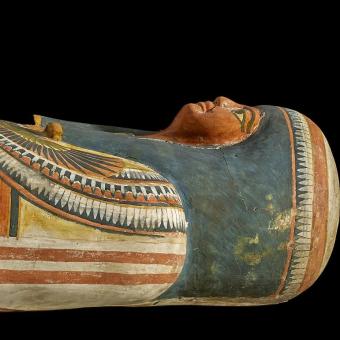

Pese a haber fallecido entre los 35 y los 49 años, en su sarcófago interno Takhenemet está representada como una mujer joven. Lleva un vestido semitraslúcido y sostiene un instrumento musical conocido como sistro. Las tomografías computarizadas revelan que su cuerpo fue cuidadosamente momificado y que llevaba el pelo recogido en un moño en la parte superior de la cabeza. El hecho de que Takhenemet fuera enterrada con un sistro —un instrumento musical parecido a un sonajero— es una prueba de la importancia de la música en el antiguo Egipto. Aunque no sabemos exactamente cómo sonaba la antigua música egipcia, sí que se han conservado numerosos instrumentos musicales de percusión, viento y cuerda de la época.

Tanto los hombres como las mujeres del antiguo Egipto se preocupaban mucho por su aspecto personal. Por esa razón era habitual que junto a las momias se enterrasen cosméticos, aceites y perfumes. Los hombres y las mujeres también llevaban todo tipo de joyas y abalorios, como collares, pulseras y anillos. El pelo era un elemento muy simbólico, y tanto los hombres como las mujeres de alto rango llevaban pelucas elaboradas con cabello humano como símbolo de su estatus.

Un niño pequeño de Hawara

Periodo romano, c. 40-55 d. C.

Hawara, Egipto

Parece que la momificación de los niños era poco habitual en el antiguo Egipto, pero todo indica que aumentó su práctica durante el periodo romano. Se han descubierto muchos ejemplos en el cementerio de Hawara. Situado a la entrada del oasis de El Fayum, Hawara se utilizó intensamente durante los periodos de dominio griego y romano como cementerio de la cercana ciudad de Arsínoe. Este niño fue descubierto junto a otras momias, incluyendo una mujer y dos niños más.

El niño tenía unos cuatro años cuando murió. Presenta la columna y las costillas desplazadas, probablemente a causa de la momificación, pero su pequeño cuerpo fue envuelto con sumo cuidado en muchas capas de vendajes. Su retrato, pintado con delicadeza, sugiere que procedía de una familia de la élite. En la parte inferior de su cuerpo, la mortaja recoge escenas tradicionales, como la de unos sacerdotes oficiando rituales y presentando ofrendas a los dioses. En el registro inferior aparece el niño como una figura totalmente dorada.

Esta momia fue descubierta en Hawara, en 1888, por Flinders Petrie, uno de los primeros arqueólogos que estudiaron el pasado antiguo con métodos científicos. Poco después, escribió en su diario que esta era «la más interesante de todas» porque su retrato estaba pintado sobre tela. Parece que valoraba más este estilo decorativo que las máscaras doradas. En Hawara se han descubierto numerosas momias con retratos pintados sobre lino. Se encontraron los restos de una mujer en la misma tumba que el niño, mientras que una niña y un niño fueron momificadas con máscaras de cartonaje dorado.

En el antiguo Egipto, la unidad familiar era un pilar fundamental y por eso a la persona difunta se la solía representar rodeada de los miembros de su familia. Como la mortalidad infantil y la de las mujeres en el parto era muy alta, existía un complejo sistema de carácter mágico para proteger a mujeres y niños. Quizá al morir tantos niños a muy corta edad, no se les dedicaban enterramientos suntuosos. En algunas tumbas se han encontrado juguetes, como pelotas y muñecas, muy similares a los actuales.

Un joven del Egipto grecorromano

Finales de la dinastía ptolemaica o principios del periodo romano, c. 100 a. C. - 100 d. C.

Probablemente, Hawara, Egipto

Cuando los gobernantes primero griegos y luego romanos se apoderaron de Egipto, la momificación se siguió practicando, pero evolucionaron las técnicas y los estilos. Este joven, de nombre desconocido, parece que vivió a finales del periodo griego (ptolemaico) o a principios del romano. La presencia de una máscara de cartonaje permite precisar un poco más la época en que vivió y su posible lugar de procedencia. El estilo de la máscara y de los vendajes externos apunta a que fue enterrado en la necrópolis de Hawara, en El Fayum.

A pesar de su notable estado de conservación, las tomografías computarizadas del cuerpo del joven revelan un gran desorden en el contenido de sus cavidades pectoral y abdominal. Alguien, por desgracia, accedió al interior de su cuerpo después de su momificación, desde la mitad de su espalda, quizá en un intento de encontrar amuletos de valor. Otro dato revelado por las tomografías es que aún no se había completado el crecimiento de muchos de sus huesos y que tendría unos 17 o 18 años al morir.

Lamentablemente, el nombre del joven no está inscrito en ningún lugar visible, por lo que su identidad sigue siendo un misterio.

El dominio griego y después el romano conllevaron muchos cambios para Egipto, desde la manera de administrar el país hasta algunas tradiciones funerarias. Durante el periodo grecorromano, persistió en gran parte de la sociedad egipcia la antigua costumbre de embalsamar y enterrar a los muertos, a pesar de que muchos recién llegados se mantuvieron fieles a sus propias creencias y prácticas funerarias. La momificación en sí sobrevivió, pero a menudo como resultado de una fusión entre las costumbres funerarias egipcias, griegas y romanas. Si bien bajo dominio griego se mantuvieron sin apenas cambios los métodos de embalsamamiento, en época romana se empieza a observar un mayor énfasis en el aspecto externo de la momia, y las estatuillas de dioses y los rollos de papiro del Libro de los muertos dejan paso a objetos menos tradicionales y más cotidianos, como joyas y juguetes. A pesar de esos cambios, las prácticas funerarias mantuvieron su propósito esencial: ayudar al difunto a renacer en el más allá y seguir los pasos de Osiris.

En esa época, los retratos de las momias tenían un gran realismo y nos permiten contar con una imagen muy viva de las personas. Para las tablas de los retratos se usaban varios tipos de madera. La más común, la de tilo, no era autóctona, sino que procedía de Europa. La madera de tilo se podía serrar en tablas muy finas que se curvaban con delicadeza alrededor del envoltorio de la momia. Es posible que también se importasen de Europa algunos pigmentos.